近日,中国热科学院南亚所南亚热带粮食作物研究中心在马铃薯对青枯菌的抗性机制方面取得新进展。研究揭示了四倍体马铃薯品种‘华薯12号’对由青枯菌引起的青枯病表现出显著的抗性,且其抗性与一系列复杂的分子机制密切相关。

马铃薯是全球第三大重要粮食作物,但青枯菌的侵染严重威胁其生产。该细菌可通过根部伤口侵入植物,迅速蔓延至木质部,导致植株萎蔫甚至死亡。目前,针对该病害的防控手段有限,因此培育抗病品种成为防治的关键策略之一。本研究通过对比抗病品种‘华薯12号’和易感品种‘陇薯7号’在感染过程中的表现,利用转录组分析揭示了抗病反应的分子机制。

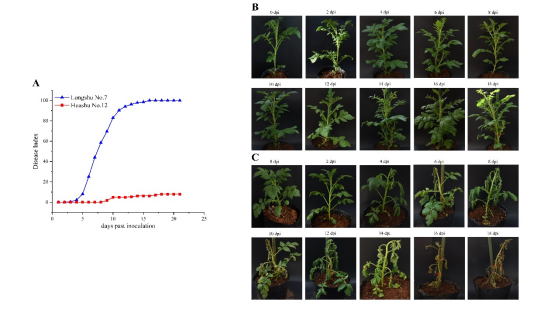

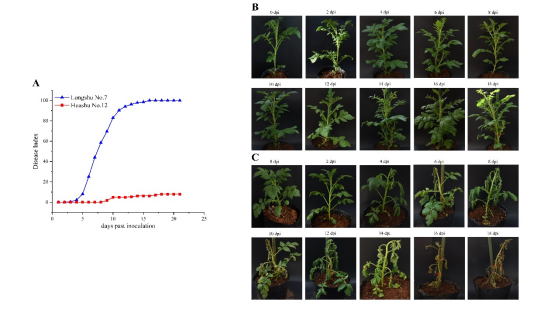

图1 ‘华薯12号’和‘陇薯7号’接种青枯菌后的病情指数和植株变化

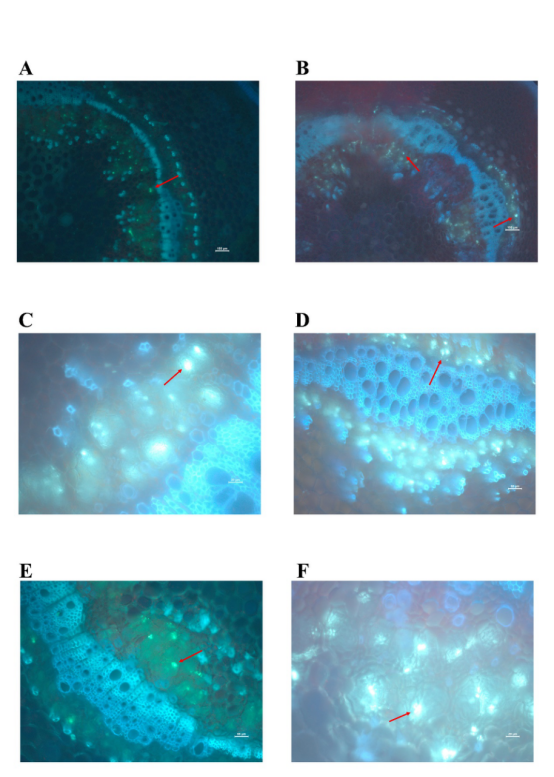

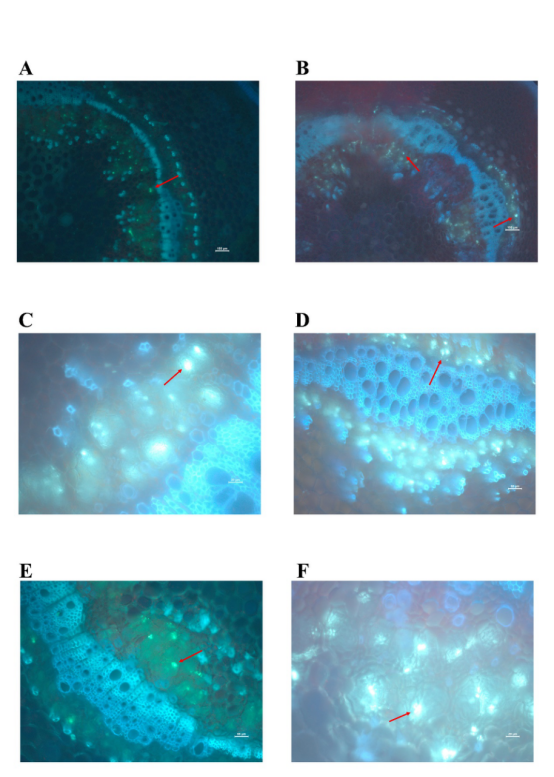

图2 接种青枯菌2 d后茎基部胼胝体的分布

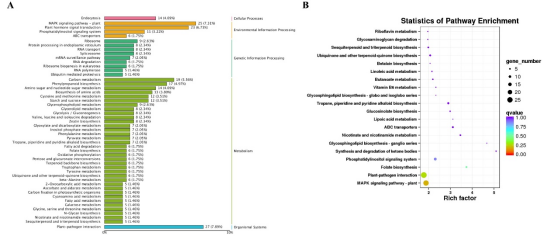

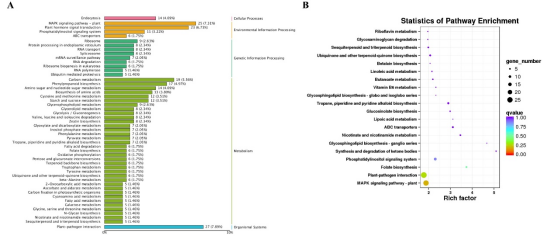

图3 差异表达基因的KEGG分类图和通路分析

研究结果表明,在经过21天的侵染试验后,青枯菌对‘陇薯7号’的侵染指数达到100%,而‘华薯12号’的侵染指数仅为6.22%,显示出显著抗性。‘华薯12号’在感染后木质素含量显著增加,并且在其筛管中形成了丰富的胼胝体,这一现象有助于提高植物对病原的抗性。通过分析抗病相关酶的活性,研究发现‘华薯12号’在过氧化氢酶(CAT)、苯丙氨酸氨基裂解酶(PAL)和过氧化物酶(POD)的活性上均优于‘陇薯7号’,表明这些酶在抗病过程中起到了关键作用。转录组分析揭示,在‘华薯12号’与‘陇薯7号’之间共发现659个差异基因。尤其是乙烯反应因子(ERF)家族的基因表达显著变化,可能是其抗病反应的关键。

该研究成果以题为“Transcriptome responses to Ralstonia solanacearum infection in tetraploid potato”发表在Heliyon期刊上。中国热带农业科学院南亚热带作物研究所助理研究员陈卓为该论文的第一作者,研究员金辉为该论文的通讯作者。该研究得到海南省自然科学基金(323QN296,324QN328)和中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(1630062024011)共同资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41903

近日,中国热科学院南亚所南亚热带粮食作物研究中心在马铃薯对青枯菌的抗性机制方面取得新进展。研究揭示了四倍体马铃薯品种‘华薯12号’对由青枯菌引起的青枯病表现出显著的抗性,且其抗性与一系列复杂的分子机制密切相关。

马铃薯是全球第三大重要粮食作物,但青枯菌的侵染严重威胁其生产。该细菌可通过根部伤口侵入植物,迅速蔓延至木质部,导致植株萎蔫甚至死亡。目前,针对该病害的防控手段有限,因此培育抗病品种成为防治的关键策略之一。本研究通过对比抗病品种‘华薯12号’和易感品种‘陇薯7号’在感染过程中的表现,利用转录组分析揭示了抗病反应的分子机制。

图1 ‘华薯12号’和‘陇薯7号’接种青枯菌后的病情指数和植株变化

图2 接种青枯菌2 d后茎基部胼胝体的分布

图3 差异表达基因的KEGG分类图和通路分析

研究结果表明,在经过21天的侵染试验后,青枯菌对‘陇薯7号’的侵染指数达到100%,而‘华薯12号’的侵染指数仅为6.22%,显示出显著抗性。‘华薯12号’在感染后木质素含量显著增加,并且在其筛管中形成了丰富的胼胝体,这一现象有助于提高植物对病原的抗性。通过分析抗病相关酶的活性,研究发现‘华薯12号’在过氧化氢酶(CAT)、苯丙氨酸氨基裂解酶(PAL)和过氧化物酶(POD)的活性上均优于‘陇薯7号’,表明这些酶在抗病过程中起到了关键作用。转录组分析揭示,在‘华薯12号’与‘陇薯7号’之间共发现659个差异基因。尤其是乙烯反应因子(ERF)家族的基因表达显著变化,可能是其抗病反应的关键。

该研究成果以题为“Transcriptome responses to Ralstonia solanacearum infection in tetraploid potato”发表在Heliyon期刊上。中国热带农业科学院南亚热带作物研究所助理研究员陈卓为该论文的第一作者,研究员金辉为该论文的通讯作者。该研究得到海南省自然科学基金(323QN296,324QN328)和中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(1630062024011)共同资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41903