郭建文作“基于物联网的长期生态观测系统”学术报告

为促进学术氛围进一步活跃,提升全所科研水平和创新能力,深入落实国家热带果树种质资源信息化智慧化建设的要求,高质量建设国家热带果树种质资源圃和广东省热带果树种质资源圃,应所里种质资源研究室邀请,国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护研究”、“生态系统关键参量监测设备研制与生态物联网示范”项目的中国科学院专家吴冬秀博士和郭建文博士,于8月1日来到南亚热带作物研究所考察交流,并做学术报告。所里科技人员、研究生和实习生近70人参加了学术交流。

中科院专家作植物观测技术物联网系统学术交流

从事全球变化生态学、长期生态学研究的吴冬秀博士,是中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室副主任,中国生态系统研究网络(CERN)生物分中心执行主任。在当天的学术交流中,她与在座的科技人员分享了“植被/植物长期观测技术进展”学术报告,让大家不但了解了植物长期观测技术最新进展,还学习到了植物长期观测不同生态系统的观测指标体系;观测场地的定义和设置方法;样品采集、处理和保存方法;野外观测方法和室内分析方法;数据管理和质量控制等知识。

吴冬秀博士在强调植物长期观测的意义和目标时指出,近几十年来,人口、资源、环境和经济社会的协调发展成为全球关注的热点问题。伴随全球化进程,人类活动对地球生态系统的影响在时间和空间尺度上均急剧扩展。人们在认识生态系统变化特征和过程时必须依靠大尺度——长期的联网试验、观测与过程研究,以求在不同时间和空间尺度上揭示陆地和水域生态系统的演变规律、全球变化对生态系统的影响与反馈,并在此基础上制定科学的生态系统管理策略与措施。为此,20世纪80年代以来,世界上开始建立国家和全球尺度的生态系统研究和观测网络,以加强区域和全球生态系统变化的观测和综合研究。

中科院专家应种质资源研究室邀请来所作学术交流

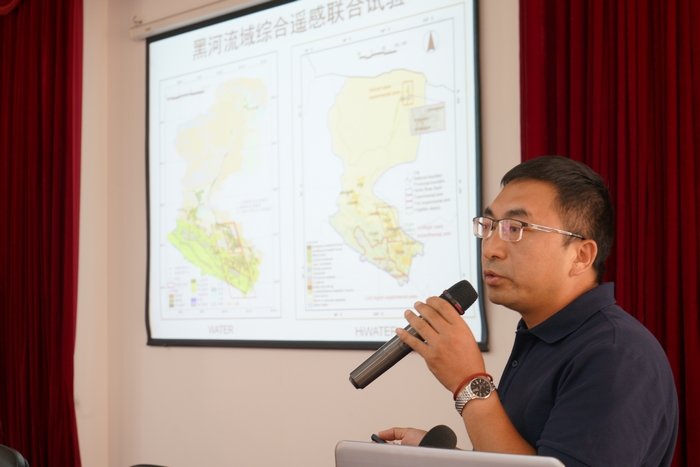

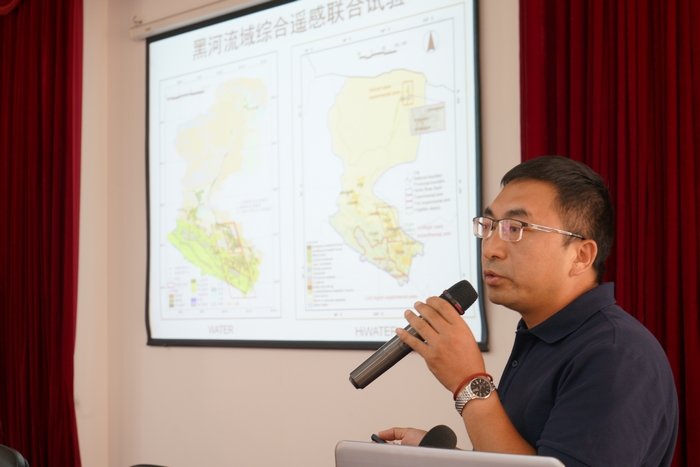

郭建文博士是中国科学院寒区旱区环境与工程研究所副研究员。主要从事地理信息系统应用、信息系统集成及监測物联网应用等方面的研究,近几年来在建立新型生态观测信息应用体系方面开展了创新性工作。他在当天所作的“基于物联网的长期生态观测系统”学术报告中,介绍了他在黑河流域生态水文自动观测系统信息平台,以及国家重点研发专项课题“生态监测物联网关键技术研发”方面所开展的应用研究工作。(冯文星)

郭建文作“基于物联网的长期生态观测系统”学术报告

为促进学术氛围进一步活跃,提升全所科研水平和创新能力,深入落实国家热带果树种质资源信息化智慧化建设的要求,高质量建设国家热带果树种质资源圃和广东省热带果树种质资源圃,应所里种质资源研究室邀请,国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护研究”、“生态系统关键参量监测设备研制与生态物联网示范”项目的中国科学院专家吴冬秀博士和郭建文博士,于8月1日来到南亚热带作物研究所考察交流,并做学术报告。所里科技人员、研究生和实习生近70人参加了学术交流。

中科院专家作植物观测技术物联网系统学术交流

从事全球变化生态学、长期生态学研究的吴冬秀博士,是中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室副主任,中国生态系统研究网络(CERN)生物分中心执行主任。在当天的学术交流中,她与在座的科技人员分享了“植被/植物长期观测技术进展”学术报告,让大家不但了解了植物长期观测技术最新进展,还学习到了植物长期观测不同生态系统的观测指标体系;观测场地的定义和设置方法;样品采集、处理和保存方法;野外观测方法和室内分析方法;数据管理和质量控制等知识。

吴冬秀博士在强调植物长期观测的意义和目标时指出,近几十年来,人口、资源、环境和经济社会的协调发展成为全球关注的热点问题。伴随全球化进程,人类活动对地球生态系统的影响在时间和空间尺度上均急剧扩展。人们在认识生态系统变化特征和过程时必须依靠大尺度——长期的联网试验、观测与过程研究,以求在不同时间和空间尺度上揭示陆地和水域生态系统的演变规律、全球变化对生态系统的影响与反馈,并在此基础上制定科学的生态系统管理策略与措施。为此,20世纪80年代以来,世界上开始建立国家和全球尺度的生态系统研究和观测网络,以加强区域和全球生态系统变化的观测和综合研究。

中科院专家应种质资源研究室邀请来所作学术交流

郭建文博士是中国科学院寒区旱区环境与工程研究所副研究员。主要从事地理信息系统应用、信息系统集成及监測物联网应用等方面的研究,近几年来在建立新型生态观测信息应用体系方面开展了创新性工作。他在当天所作的“基于物联网的长期生态观测系统”学术报告中,介绍了他在黑河流域生态水文自动观测系统信息平台,以及国家重点研发专项课题“生态监测物联网关键技术研发”方面所开展的应用研究工作。(冯文星)